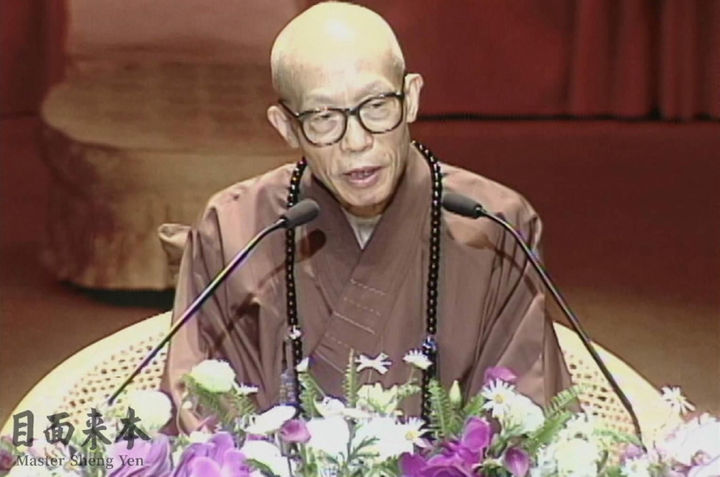

聖嚴法師:「我早早就立定了這一生的志向,就是做好一個和尚」

(圖片來源:本來面目粉專)

又去看了一次「本來面目」,是想去「看懂」我自己被挑動的心緒緣故。在離散大難的時代從軍渡海,一個孤獨的還俗軍人竟有革除佛門積習的志向,「醒世將軍」憤青般的認為佛教不該如此,但佛教究竟應該如何?幼年出家是避難,但再度出家卻是走了一條艱辛的追尋之路。(推薦閱讀:「閉關」也是修行的方式之一)

在浩繁的佛經中鑽研,師父又屢屢打磨他,似乎埋首佛經中不會找到真正的答案;他與3位同輩法師,血書結盟,要改革佛教,在那個禁忌的時代,被告誡大聲不得。他還是遠渡東瀛,苦讀成就了大學問僧。東初老人要他做宗教家,不要他做宗教學者。伴鐵牛禪師棒喝「出家人拿學位幹什麼」要他「放下」,他拿到博士學位那天,跪在觀音像前痛哭。

我不知不覺流下的淚是不知為了他的艱苦還是為了他的卓絕,屢次眼熱卻又滿心疑惑:這個出家人怎會這麼辛苦呢?

(圖片來源:本來面目粉專)

第2次觀影,我還是被傳主50歲前的生命歷程吸引,覺得無比迷人。他後來回台傳道弘法、創立法鼓山道場的大志業,應該是他在前半生屢從絕境中鍛煉出的悟道根底與人格魅力所致。第3次我又再去看「本來面目」,心是平靜了,感動之處更多,影片中竟有不少的細節筆觸讓我不禁微笑,張釗維真是一位無處不用心的導演。但看到聖嚴師父臨終前的片段,我依舊流淚,由心底崇敬,我們這個時代無比重要而影響巨大的身影,那一刻想起的卻是他所說的「我早早就立定了這一生的志向,就是做好一個和尚」。也許,電影「本來面目」本就不是要描繪時代中的一幅崇高巨像,而是娓娓道來釋聖嚴如何做好了一個和尚的故事。

我喜歡這位好和尚。此生雖錯過認識聖嚴師父,還好沒錯過這部好電影!

(本文由資深媒體人陳浩授權轉載)

留言列表

留言列表